最新情報

コラム

【不動産売却】分筆の手続きと注意点

本記事では、分筆の基本的な情報や手続き、注意点などを解説します。

目次

分筆の法的定義

分筆が必要となる代表的なケース

売却しやすさの向上

売却価格の最大化

税金対策

資金化の柔軟性

分筆前の準備:必要書類と確認事項

土地利用規制の確認方法(都市計画法・建築基準法)

分筆に向けた確認ポイント

売却前に分筆するメリット

売却前に分筆するデメリット

買主交渉後に分筆するメリット

買主交渉後に分筆するデメリット

土地家屋調査士への報酬相場

登記費用(登録免許税)

その他発生する諸経費

分筆費用を抑えるためのポイント

分筆後のインフラ整備費用(上下水道・電気・ガス等)

境界確定トラブルの予防と対処法

分筆とは何か

分筆の法的定義

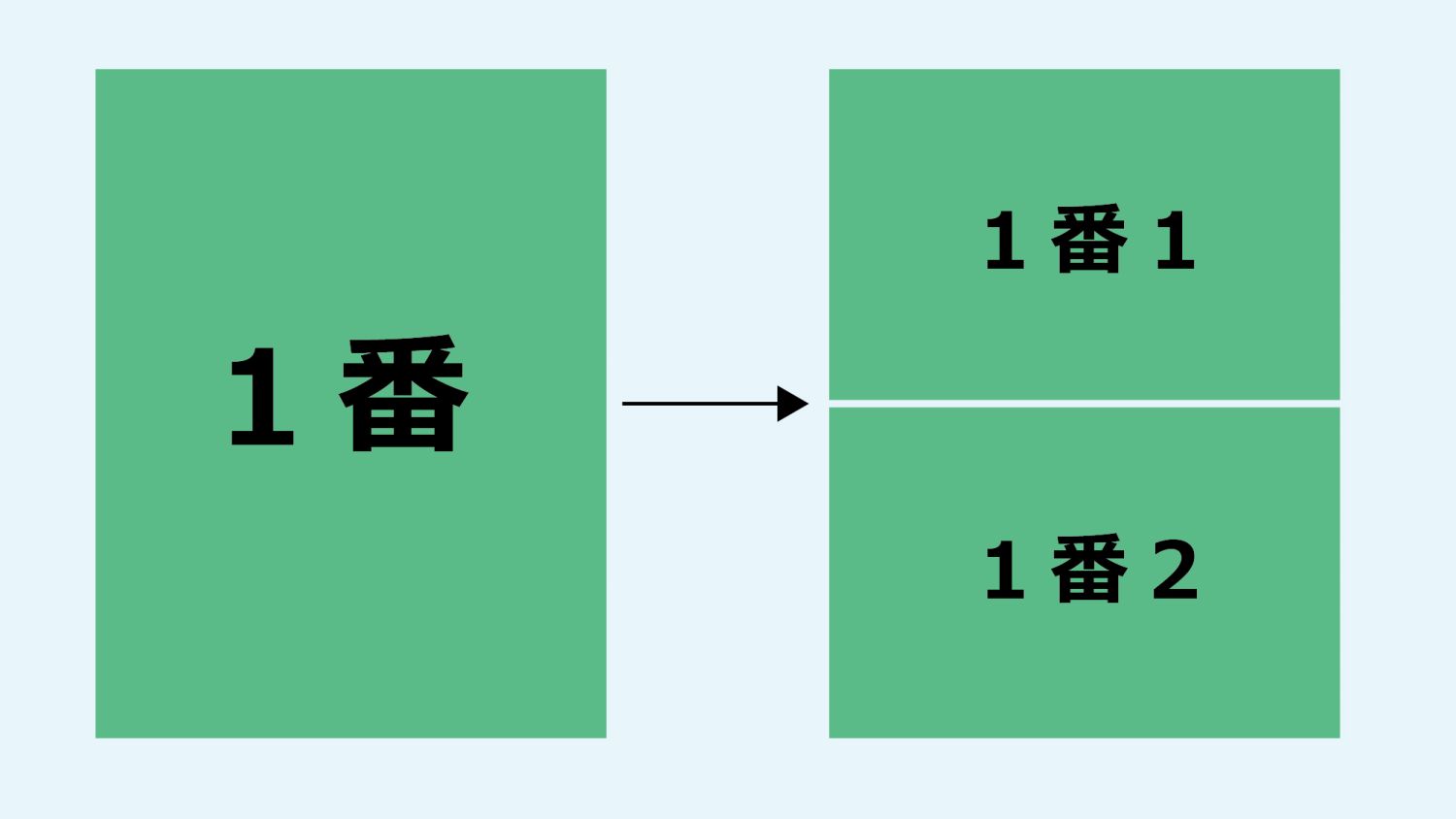

分筆とは、一つの土地を法的に複数の土地に分ける手続きのことです。

不動産登記法上の手続きで、一つの土地の登記を二つ以上に分けて、それぞれ独立した不動産として登記することを意味します。

分筆が必要となる代表的なケース

一般の方に分筆が必要となる代表的なケースには以下のようなものがあります。

●土地の一部だけを売却したい場合

●相続した土地を相続人で分ける場合

●共有名義の土地を共有者ごとに分ける場合

●自宅の敷地の一部を親族に贈与する場合

●土地の一部に抵当権を設定したい場合

特に不動産売却においては、広い土地全体を売るよりも、分筆して小さく区切った方が売りやすくなったり、総額で高く売れたりするケースがよくあります。

不動産売却における分筆の意義

不動産売却において分筆を行う意義は主に以下の点にあります。

売却しやすさの向上

大きな土地よりも適度な大きさの土地の方が、買い手が見つかりやすいことが多いです。

売却価格の最大化

全体を一括売却するより、分筆して個別に売却した方が総額で高くなることがあります。

税金対策

計画的に分筆・売却することで、税負担を抑えられる可能性があります。

資金化の柔軟性

全部売却せずとも、必要な分だけ売却することで資金化ができます。

ただし、闇雲に分筆すれば良いというものではなく、土地の形状や法的制限、市場ニーズなどを考慮して、最適な分筆計画を立てることが重要です。

家づくり不動産は、土地に対するお客様の想いにしっかりと耳を傾け、分筆も含めて最適な売却方法をご提案します。お気軽にご相談ください。

不動産売却に向けた分筆の準備や手続き

分筆前の準備:必要書類と確認事項

分筆手続きを始める前に、以下の書類や事項を確認・準備します。

準備すべき書類

●登記済権利証または登記識別情報

●印鑑証明書(発行後3ヶ月以内の申請者のもの)

●固定資産税評価証明書

●住民票(申請者のもの)

●実印

確認すべき事項

●登記簿謄本で現在の土地の状況を確認(所有者・面積・地目など)

●土地に抵当権などの担保権が設定されていないか

●土地の境界が明確になっているか(境界標の有無)

●都市計画法や建築基準法による土地利用制限の有無

特に抵当権が設定されている場合は、抵当権者(多くの場合は金融機関)の同意が必要になるため、事前に交渉が必要です。

土地利用規制の確認方法(都市計画法・建築基準法)

分筆後の土地が建築可能かどうかは非常に重要なポイントです。

以下のような項目を確認することとなります。

都市計画法関連

●用途地域の確認(住居専用地域、商業地域など)

●市街化区域か市街化調整区域か

●地区計画などの特別な制限の有無

建築基準法関連

●建ぺい率・容積率の制限

●高さ制限や斜線制限

●日影規制

注意すべきは、分筆によって現在は適法な建物が違法建築になってしまう可能性があることです。

例えば、敷地面積が減ることで建ぺい率オーバーになるケースなどです。

分筆に向けた確認ポイント

建築基準法では、建物を建てるための土地は原則として幅4m以上の道路に2m以上接していなければなりません(接道義務)。

分筆によって接道条件を満たさない土地が生じると、その土地には建物が建てられなくなる可能性があります。

接道義務の確認ポイント

●接している道路が建築基準法上の道路かどうか(私道の場合は注意)

●接道長さが2m以上確保できるか

●セットバックが必要な道路(いわゆる2項道路)かどうか

また、自治体によっては「100㎡未満の敷地には住宅を建ててはならない」といった最低敷地面積の規制を設けていることがあります。

条件を満たさない分筆計画では、売却後に買主が建物を建てられないという重大な問題が生じる可能性があるため注意が必要です。

分筆の最適なタイミング

分筆のタイミングには主に「売却前」「買主交渉後」という2つの選択肢があります。

それぞれにメリット・デメリットがあるため、解説します。

売却前に分筆するメリット

●明確な区画として販売できるため、買主にとって分かりやすい

●分筆済みであることで交渉がスムーズに進みやすい

●買主ごとに個別の登記手続きができる

売却前に分筆するデメリット

●分筆費用を先に負担する必要がある

●売れ残った場合のリスクがある

●買主のニーズに合わない分筆になる可能性がある

買主交渉後に分筆するメリット

●買主のニーズに合わせた分筆ができる

●売買契約が確定してから費用を投じられる

●条件付き契約で買主と費用分担できる可能性がある

買主交渉後に分筆するデメリット

●分筆完了まで売買契約が確定しないリスク

●分筆条件で交渉が複雑化する可能性

●手続きに時間がかかり、買主が待てない場合がある

一般的には、ある程度需要が見込める一般的な住宅地なら売却前に分筆しておく方がスムーズですが、特殊な土地や高額物件の場合は買主と交渉してから分筆する方が無駄な費用を抑えられることが多いです。

大切な財産である土地の売却や分筆をお考えの方は、お気軽に家づくり不動産へご相談ください。

分筆にかかる費用

続いて、分筆にかかる費用について解説します。

土地家屋調査士への報酬相場

分筆に伴う測量費用は、土地の面積や形状、境界の複雑さなどによって大きく変わります。一般的な相場は以下のイメージです。

●小規模な宅地(100㎡前後):15万円〜30万円程度

●中規模な宅地(200㎡〜500㎡):25万円〜50万円程度

●大規模な土地(1,000㎡以上):50万円〜100万円以上

費用に影響する主な要素

●土地の面積

大きいほど高額になっていきます。

●境界の複雑さ

境界が複雑な場合、高額になっていきます。

●境界標の有無

境界標が少ないほど作業量が増え高額になっていきます。

●隣地所有者の数

隣地を所有する方の人数が多いほど、調整作業が増え高額になっていきます。

●地域差

都市部は地方より高額な傾向にあります。

このように、土地のさまざまな条件によってかかる費用は異なります。

そのため「知り合いが〇〇万円くらいでできた」からといって、貴方の土地も同様とは限らないのです。

登記費用(登録免許税)

分筆登記にかかる登録免許税は比較的シンプルで、新たに生じる土地の数によって決まります。

登録免許税の計算

●分筆登記:新たに生じる土地一筆につき1,000円

例えば

●1筆の土地を2筆に分ける場合 → 新たに生じる土地は1筆なので1,000円

●1筆の土地を3筆に分ける場合 → 新たに生じる土地は2筆なので2,000円

●1筆の土地を5筆に分ける場合 → 新たに生じる土地は4筆なので4,000円

登録免許税は法務局に納付します。収入印紙で納付する場合と電子納付する場合があります。

なお、分筆と同時に地目変更や地積更正などの登記を行う場合は、それぞれに必要な登録免許税が別途かかります。

その他発生する諸経費

分筆に関連して発生する可能性のあるその他の費用には以下のようなものがあります。

司法書士報酬

登記手続きを司法書士に依頼する場合の報酬 (相場:5万円〜10万円程度)

境界標設置費用

新たな境界に境界標を設置する費用 (相場:1箇所あたり5,000円〜1万円程度)

各種証明書取得費用

●登記事項証明書:600円/通

●公図写し:300円/通

●地積測量図写し:300円/通

●印鑑証明書:300円〜500円/通(自治体により異なる)

境界確認書類作成費

隣地所有者との境界確認のための書類作成費用

現地調査費

遠方の土地の場合、交通費や宿泊費が別途必要になることも

分筆案作成費

最適な分筆プランを作成する費用(コンサルティング費用)

これらの費用を含めると、一般的な宅地の分筆では合計30万円〜50万円程度、複雑な案件では100万円を超えることもあります。

分筆費用を抑えるためのポイント

分筆費用を抑えるための工夫としては以下のようなものがあります。

複数の業者から見積もりを取る

土地家屋調査士によって料金体系は異なるため、複数の事務所から見積もりを取ることで適正価格を知ることができます。

境界が明確な場合はその旨を伝える

すでに境界標が設置されていて境界が明確な場合は、その旨を伝えることで測量費用が抑えられる可能性があります。

過去の測量図を活用する

比較的新しい測量図がある場合は、それを基に作業を行うことで費用を抑えられることがあります。

分筆する数を最小限にする

一度に多くの筆に分けるほど費用は高くなるため、必要最小限の分筆にとどめましょう。

隣地所有者との事前調整

境界立会いのスケジュール調整を自分で行い、スムーズに進むようにすることで、調査士の手間を減らせます。

ただし、費用を抑えるあまり測量精度や手続きの正確性を犠牲にしないよう注意が必要です。

分筆後のインフラ整備費用(上下水道・電気・ガス等)

分筆後に各区画を独立して利用するためには、インフラ整備が必要になる場合があります。

これらの費用は意外と高額になることがあるため、事前に調査・検討が必要です。

上水道引込み工事

●本管からの距離により変動

●一般的な相場:30万円〜100万円程度

●水道メーター設置費用:1万円〜5万円程度

下水道接続工事

●本管までの距離や地形により大きく変動

●一般的な相場:50万円〜200万円程度

●公共下水道がない場合は浄化槽設置が必要(30万円〜100万円程度)

電気引込み工事

●電柱からの距離により変動

●一般的な相場:10万円〜50万円程度

●引込柱が必要な場合は追加費用が発生

ガス引込み工事

●都市ガスの場合:20万円〜80万円程度

●プロパンガスの場合:設置費用は比較的安価だが、使用料金が高め

道路・通路整備

●私道を新設する場合、舗装費用として1㎡あたり1万円〜2万円程度。

●砂利敷きの場合は1㎡あたり3,000円~5,000円程度と比較的安価です。

擁壁・フェンス設置

●高低差がある場合の擁壁:1mあたり10万円〜30万円程度

●境界フェンス:1mあたり5,000円〜3万円程度(素材により異なる)

これらの費用は自治体や地域、工事業者によって大きく異なるため、複数の業者から見積もりを取ることをお勧めします。

また、インフラ整備費用を売却価格に上乗せするか、買主負担とするかも重要な検討ポイントです。

分筆における注意点と問題解決法

分筆においては、境界の確定に関してトラブルが発生しがちです。ここでは、境界画定トラブルの予防と対処法を解説します。

境界確定トラブルの予防と対処法

事前の徹底した境界確認

分筆を行う前に、まず既存の土地の境界を正確に確定しておくことが重要です。

境界が不明確なまま分筆を進めると、後に隣地所有者との間でトラブルが発生する可能性が高くなります。

過去の測量図や登記図面を確認し、必要に応じて境界確定測量を実施します。

特に古い土地や相続された土地は、境界が不明確になっていることがあるため注意が必要です。

境界標の適切な設置

境界を確定したら、コンクリート杭や金属標などの耐久性のある境界標を適切に設置することをお勧めします。

これにより、将来的な境界トラブルを防止できます。

また、境界標の設置位置を記録した図面を作成し、保管しておくことも重要です。境界標は時間の経過とともに移動したり、破損したりする可能性があるため、定期的な確認も必要です。

隣地所有者との立会いと確認書の取得

分筆測量を行う際は、必ず隣地所有者に立ち会ってもらい、境界位置について合意を得ることが重要です。

立会いの際は、境界の位置を明確に示し、疑問点は丁寧に説明します。また、境界について合意した証拠として「境界確認書」に署名・押印をもらっておくことで、将来的なトラブルを防止できます。

隣地所有者が不在や遠方に住んでいる場合は、代理人を立てるなど柔軟な対応が必要です。

まとめ

本記事では、分筆の基本的な情報や手続き、注意点などを解説しました。

冒頭でもお伝えした通り、普段不動産の売買に触れる機会のない一般の方々は、難しいと感じられたかもしれません。

私たち家づくり不動産は、福岡・熊本の地域密着型の不動産会社として、お客様の土地や住まいの売買を通して困りごとを解消します。

分筆や不動産売却でお困りの際には、お気軽にご相談ください。